Text: Judith Landes

Lesezeit: 3 Minuten

Zwischen Trockenheit und Starkregen?

Regenwassernutzung und Schwammregionen als eine Antwort für die Landwirtschaft

„In unserem Ort haben wir unbewohnte Wirtschaftsgebäude, deren Dachflächen insgesamt etwa 1 ha ergeben. Würden wir dieses Dachwasser in einem Rückhaltebecken sammeln, könnten wir bei einer Niederschlagsmenge von ungefähr 800 ml/ Jahr jährlich 8.000 m³ Wasser nutzen. Außerdem würde bei Starkregenereignissen die Kanalisation entlastet werden.“ Pia Hanrieder ist das Thema „Regenwasser nutzen“ ein großes Anliegen. Sie wollte es genau wissen und hat als Teilnehmerin der Workshopreihe „Klima? Gemeinsam anpacken“ an der Technikerschule Triesdorf einen Vortrag dazu ausgearbeitet. Dabei hat sie nicht nur die Wassermenge von Dachflächen errechnet, sondern sich auch mit den Auswirkungen von Starkregenereignissen in ihrer Gemeinde auseinandergesetzt.

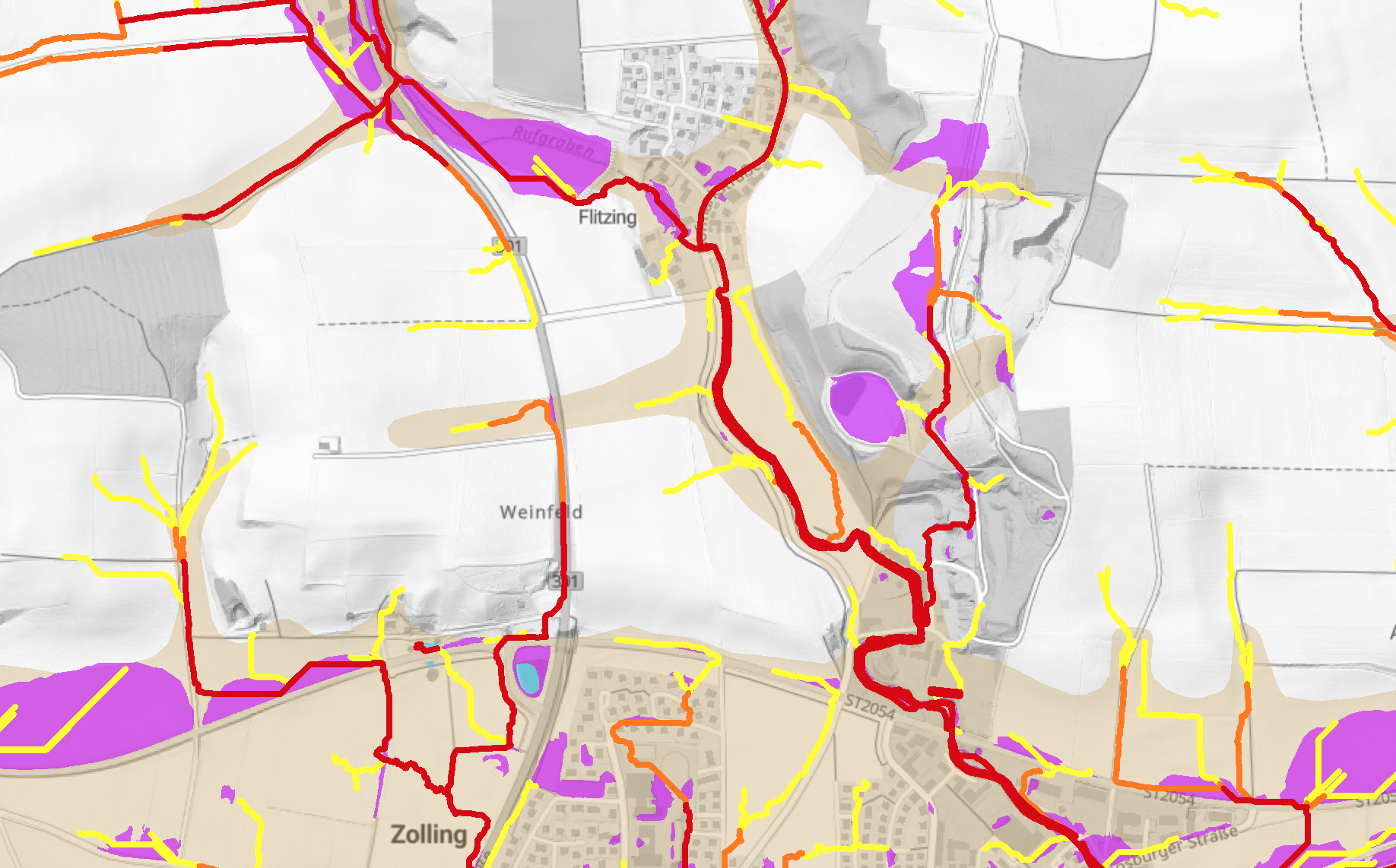

Bildschirmfoto Geländekarte aus dem Umweltatlas Bayern in der mögliche Fließwege und Geländesenken mit Aufstaubereichen bei Starkregenereignissen zeigt, hier beispielhaft für Zolling

Quelle: Bildschirmfoto, 10.06.2025, www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm

„Es gibt vom Landesamt für Umwelt, LfU eine Geländekarte in der potentielle Fließwege bei Starkregen, Geländesenken und potentielle Aufstaubereiche dargestellt sind. Da sieht man sehr gut, wie sich das Wasser bei Starkregen den Weg bahnt und wo gefährdete Gebiete in Siedlungen und landwirtschaftlichen Flächen sind. Eine Zwischenspeicherung in naturnahen Rückhaltebecken würde bei Starkregen nicht nur die Gefahr von Überflutung verringern sondern auch der Grundwasseranreicherung dienen, den wertvollen abgeschwemmten Boden vor Ort sammeln und die Biodiversität fördern. Trotz all dieser vielen Vorteile ist der Bau und die landwirtschaftliche Nutzung solcher naturnahen Becken derzeit mit sehr hohen Kosten und aufwändigen Genehmigungen verbunden. Wir sollten uns in der Landwirtschaft aber auch in der Verwaltung viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir unser Regenwasser besser in der Fläche halten können“, so Pia Hanrieder.

Dieser Meinung ist auch die Bayerische Staatsregierung, die Ende 2024 das Aktionsprogramm „Schwammregionen“ initiierte. Eine Schwammregion hat zum Ziel, dass Wasser gut versickern kann, Niederschlagswasser zurückgehalten und der Wasserabfluss verringert wird. Dazu können in Siedlungen begrünte Dächer, unversiegelte Flächen und das intelligente Speichern von Niederschlagswasser, wie Pia Hanrieder aufgezeigt hat, beitragen. In der Landschaft geht es um den regulierten Abfluss und Rückhalt von Wasser in der Fläche. Neben Humusaufbau sind hier auch Rückhaltebereiche oder Landschaftselemente wie Feldgehölze, Hecken und Raine nützlich. Soweit die Theorie, doch wie kann das in der landwirtschaftlichen Praxis funktionieren?

„Der Landkreis Kelheim ist eine von 10 „Schwammregionen“ des Aktionsprogramms“, so Klaus Amann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Kelheim VöF sowie Koordinator des Aktionprogramms im Landkreis Kelheim. „Einige Landwirte in unserer Region haben sich schon vor dem Aktionsprogramm intensiv mit wasserspeichernder Landwirtschaft befasst. Auf diesen Erfahrungen aus dem Humustandem und boden:ständig bauen wir nun auf: Wir wollen mit praktischen Maßnahmen und Projekten vor Ort zeigen, wie Humusaufbau gefördert und Bodenleben aktiviert wird, dabei ist der Regenwurm ein entscheidender Helfer!“

Mit dem Aktionsprogramm Schwammregion werden Maßnahmen zum Humusaufbau in Acker- und Grünlandflächen z.B. auch durch boden:ständig Projekte in die Fläche gebracht.

Andere Ansatzpunkte für den Wasserrückhalt in der Fläche sind der naturnahe Unterhalt von kleinen Fließgewässern und Gräben, die Schaffung von Wasserrückhalteflächen und Untersaaten oder Grünland in problematischen Bereichen. „Zusätzlich dazu wollen wir mit Heckenstrukturen und Grünstreifen den Abfluss von Niederschlägen bremsen und wasserrückhaltende Flur- und Landschaftsstrukturen ausbauen sowie (Nieder)Moorstandorten erhalten“, erklärt Klaus Amann. Mit den Schwammregionen soll aber nicht nur die Landwirtschaft ihren Beitrag zum Wasserrückhalt leisten

Beispiel für Wasserrückhalt durch Anstauung, Foto Lucia Gruber, Landschaftspflegeverein Kelheim

Mit den Schwammregionen soll aber nicht nur die Landwirtschaft ihren Beitrag zum Wasserrückhalt leisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der wassersensiblen Siedlungsentwicklung: In Zusammenarbeit mit Gemeinden werden hier maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, um kommunale Grünflächen zu optimieren sowie mit Entsiegelung die Wasserversickerung und mit Beschattung die Verdunstung und den Wasserrückhalt zu fördern.

Dazu Klaus Amann: „Nur durch die Kombination unterschiedlicher Maßnahmen und ein gemeinsames Engagement von Landwirten, Wasserwirtschaft, Naturschutz und Kommunalpolitik können die Herausforderungen der Klimaveränderung angegangen werden. Wir brauchen ein gutes, vertrauensvolles Zusammenwirken von Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Naturschutz und Kommunen, um unsere Region klimafit für die Zukunft zu machen! Da bietet das Aktionsprogramm „Schwammregionen“ einen guten Rahmen.“

Mach mit!

Die Workshopreihe „Klima? Gemeinsam anpacken!“ wird im Rahmen des Wertebündnisprojekts „Landwirtschaft im KlimaWandel“ vom vlf Bayern gemeinsam mit der Naturschutzjugend und der KLJB München-Freising durchgeführt. Ab dem Winter 2025/2026 finden wieder Workshops statt. Weitere Infos finden Sie hier:

Guck mal hier findest du mehr Infos: →IMPRESSUM →DATENSCHUTZ

Guck mal ihr hier

findest du mehr Infos: